«Уклонение от церковных служб» есть «верный признак омертвения души»

Как свидетельствует Православная энциклопедия, «первое богослужение совершалось человеком еще в раю: соблюдая запрет вкушать от древа познания добра и зла (и подтверждая этим свою зависимость от Бога), Адам и Ева вкушали от древа жизни и пребывали в Богообщении (Быт. 2, 9; 3, 22).

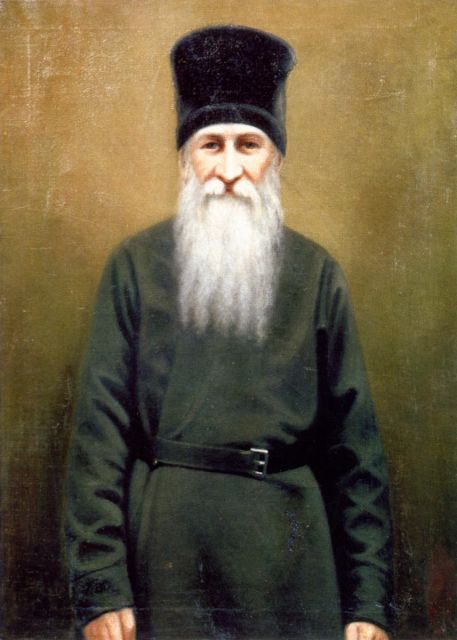

Богослужение объемлет всю жизнь верующего человека. Как писал преподобный Иларион Оптинский: «Церковь есть для нас земное небо, где Сам Бог невидимо присутствует и назирает предстоящих, поэтому в церкви должно стоять чинно, с великим благоговением. Будем любить Церковь и будем к ней усердны, она нам отрада и утешение в скорбях и радостях».

Церковные богослужения делятся на три круга: суточные, недельные и годовые. Суточный круг богослужения Православной Церкви включает девять служб: вечерню, повечерие, полунощницу, утреню, 1-й час, 3-й час, 6-й час, 9-й час и Божественную литургию. Седмичный богослужебный круг определяется последовательность богослужений в пределах одной недели, а годовой круг – в течение года.

Любовь к церковной службе, стремление почтить память святых соборной церковной молитвой – это признак духовной жизни человека. Напротив, «уклонение от церковных служб» есть «верный признак омертвения души».

Преподобный Варсонофий Оптинский в беседе со своими учениками рассказывал: «У преподобного Иоанна Лествичника спросили, есть ли верные признаки, по которым можно узнать, приближается ли душа к Богу или отдаляется от Него. Ведь относительно обыденных предметов есть определенные признаки – хороши они или нет. Когда, например, начинают гнить капуста, мясо, рыба, то легко заметить это, ибо испорченные продукты издают дурной запах, изменяют цвет и вкус, и внешний вид их свидетельствует о порче. Ну а душа? Ведь она бестелесна и не может издавать дурного запаха или менять свой вид. На этот вопрос святой отец ответил, что верный признак омертвения души есть уклонение от церковных служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает избегать ходить в церковь. Сначала старается прийти к службе попозже, а затем и вовсе перестает посещать храм Божий. Оттого-то для иноков и обязательно посещение службы. Правда, по неотложным делам иногда разрешается не ходить ко всем службам, но при возможности это вменяется в необходимую обязанность».

Очень часто мы участвуем в богослужении только телесно, своими помыслами блуждая очень далеко. Таким «богомольцам» старец Варсонофий советовал вспомнить евангельские слова: «Но Он же прошед посреде их, идяще» (Лк. 4, 30), толкуя их следующим образом: «По историческому смыслу – это Господь. Но кроме исторического значения евангельская история имеет другое, применительное к каждому из нас. Кто же это Он? Это – ум наш, идущий горе. «Горе имеем сердца» – стремится душа наша, ум наш к Господу. Но, как дикие звери, окружают помыслы, искушение, суета, и опускаются крылья, поднимавшие дух, и кажется, никогда не устремиться ему горе. Господи, Господи… жажду общения с Тобой, жизни в Тебе, памятования о Тебе, но постепенно рассеиваюсь, развлекаюсь, ухожу в сторону. Пошла в церковь к обедне. Только началась служба, а у меня появляются мысли:

– Ах, дома я то-то и то-то не так оставила. Такой-то ученице надо вот что сказать. Платье-то я выгладить не успела…

И много других мыслей о якобы неотложных заботах. Смотришь, уже и “Херувимскую” пропели, уже и обедня к концу. Вдруг опомнишься: молилась ли? Разве я с Господом беседовала? Нет, телом была в храме, а душой – в будничной суете. И уйдет такая душа из храма со смущением, неутешенная».

Также и старец Амвросий писал своим чадам: «Оттого дремлешь в церкви и не слышишь службы, что помыслы бродят туда и сюда».

Преподобный Варсонофий Оптинский записал в своих келейных записках назидательный случай из жизни иеромонаха Виталия, который по вражиему искушению отошел от старца Амвросия и «в церковь перестал ходить и приобщаться Святых Таин. Впал в прелесть. Отец архимандрит Исаакий советовал ему посещать церковные службы, но отец Виталий отказывался под предлогом болезни ног. Отказывался даже и тогда, когда отец архимандрит предложил ему лошадь для проезда из кельи в церковь. Вот однажды перед обедней является к отцу Виталию иеромонах отец Рафаил, что ныне в монастырской больнице, и говорит ему:

– Пойдем, отец Виталий, к обедне, отец архимандрит лошадь прислал за тобою!

Но отец Виталий, отказываясь от сего, вдруг и говорит отцу Рафаилу:

– Кто тебя знает, может быть, ты меня не к обедне, а в ад потащишь? – и начал читать молитву.

В эту минуту мнимый отец Рафаил мгновенно исчез. Оказалось, что это был бес. Отец Виталий после этого случая исправился».

Соборная молитва укрепляет человека, умиротворяет его сердце, настраивает на благое. Н.В. Гоголь в «Размышлении о Божественной литургии» писал о том воздействие, которое оказывает на человека богослужение: «душа приобретает высокое настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо и бремя легко. По выходе из храма, где он присутствовал при божественной трапезе любви, он глядит на всех, как на братьев. Примется ли он за обыкновенное теченье своих дел в службе ли, в семье, где бы ни было, в каком бы ни было <звании>, сохраняет невольно в душе своей высокое начертанье любовного обращенья с людьми, принесенного с небес Богочеловеком. Он невольно становится милостивей и любовней с подчиненным.

Если сам под властью другого, то охотней и любовней ему повинуется, как Самому Спасителю. Если видит просящего помощи, сердце его более чем когда-либо располагается помогать, чувствует он больше наслаждения, с любовью дает он неимущему. Если он неимущий, он благодарно принимает малейшее даяние: растроганное сердце его теряется в благодарности, и никогда с такой признательностью не молится он о своем благодетеле. И все, прилежно слушавшие Божественную Литургию, выходят кротче, милее в обхожденьи с людьми, дружелюбнее, тише во всех поступках».

Еще раз внимательно прислушаемся к совету преподобного старца Иосифа, который не раз писал своим ученикам: «В церковь ко всякой службе спеши прийти до начала и до конца не уходи, иначе не получишь в помощь Божией благодати и будешь всегда с окаменелым нечувствием сердца. Во время службы старайся ничего из читаемого и поемого не пропускать, иначе будешь рассеянна».